Ayer revisé un texto que nos propusieron para la revista ¿Cómo ves? Era un artículo sobre aritmética maya que exponía detalladamente cómo se hacen operaciones con el sistema de numeración de ese pueblo. Así como estaba resultaba un poco aburrido, porque parecía una entrada de enciclopedia o un capítulo de libro de texto. La explicación era buena, pero no invitaba a leerla. ¿Qué le fallaba?

Al poco rato me senté a comer unos tacos de canasta con mis amigas y colegas Libia Barajas y Sofi Argüelles. Libia nos contó esta historia real: una señora mayor (conocida de una amiga de Libia) iba de pie en un vagón de metro atestado cuando se dio cuenta de que le habían robado el reloj. Desesperada, mira de un lado a otro para ver si el ladrón sigue por ahí y se da cuenta de que el individuo que va junto ella trae puesto su reloj. "¡Qué cinismo!", piensa la señora, y le empieza a dar una rabia incontenible. "¡Qué insulto! Encima de que me roba el reloj, se queda ahí paradote sin importarle que yo me dé cuenta. Seguramente piensa que soy una viejita indefensa". En estas elucubraciones va la pobre señora, enchilándose cada vez más conforme pasan las estaciones del metro, cuando, en nombre y honor de todas las viejitas indefensas del mundo, decide reclamar sus derechos y no dejarse pisotear. ¡Ya basta de humillaciones! Sin poder contener la rabia, se vuelve hacia el tipo y sólo acierta a decirle con voz entrecortada: "¡El reloj! ¡El reloj!", con lo que el individuo se lo quita apresuradamente y se lo extiende a la señora. ¡Un triunfo para la justicia! La señora se va corriendo y casi nos la podemos imaginar saltando por los pasillos de la estación Juanacatlán sin prestar atención a su artritis mientras se aleja profiriendo gritos de emoción con el reloj en alto. Al llegar a su casa encuentra su reloj en la mesa del comedor.

Hasta masticar se nos olvidó mientras Libia contaba la historia. Nos tenía prendidos de sus palabras. Acabamos llorando de risa, que es una de las sensaciones más agradables del mundo. Imagínense la historia que contó el pobre individuo al llegar a su casa: "¡Me asaltó una viejita!"

Y he ahí lo que le faltaba al artículo de la aritmética maya: no contaba ninguna historia.

He descubierto con la experiencia que si quiero acaparar la atención del público (en una conferencia, en un libro o artículo, en un programa de radio y hasta en una clase) lo mejor es pasar al modo narrativo. Narrar es la forma por excelencia de transmitir información y convencer. Y por buenas razones, al parecer. Hay una línea de investigación relativamente reciente que consiste en indagar 1) por qué todas las culturas de todos los tiempos, sin excepción, tienen cuentos que se pasan de generación en generación y 2) qué se requiere para que un relato absorba a su público (para que el público se deje transportar por la narrativa). Los resultados sugieren varias cosas interesantes.

En primer lugar, que no cualquier cadena de sucesos contados constituye una narrativa. Para ser eficaz la historia necesita "agentes intencionales" con deseos y motivaciones: personajes reconocibles como humanos en situaciones de adversidad, que al final se superan o no. Una lista de hechos no es una narrativa. Una explicación descarnada tampoco. Hace falta gente y conflicto.

La psicóloga Melanie Green, de la Universidad de Carolina del Norte, ha llevado a cabo experimentos que demuestran, como ya se sospechaba, que las personas reaccionan más intensamente a las historias si lo que éstas describen les es conocido. Green puso a un grupo de voluntarios a leer la historia de un hombre homosexual que llega a una fiesta de su generación de la universidad. Como es natural, los participantes con amigos o parientes homosexuales (o que lo eran ellos mismos, claro) se dejaron transportar más por la historia. Debe ser el famoso "sentirse identificado". Otra investigación que me parece más interesante muestra que hay relación entre el nivel de empatía de una persona (que mide cuan buena es esa persona para ponerse en los zapatos de los demás) y la intensidad con que se deja llevar por una historia. Hay gente que no se conmueve con nada y las hay que lloran hasta con un anuncio en la tele.

Para poderse poner en los zapatos de los demás uno necesita, antes que nada, creer que los demás funcionan igual que uno: que tienen deseos, intenciones, motivos parecidos a los nuestros. Esta creencia tiene nombre: los psicólogos le han puesto "teoría de la mente" y en experimentos con niños pequeños han encontrado que los menores de cuatro o cinco años en general son incapaces de imaginarse qué puede estar pensando otra persona. Esos niños no han desarrollado la "teoría de la mente". En cambio los niños mayores no tienen ninguna dificultad en entender que todas las personas tienen mente como ellos, y que el contenido de esa mente, aunque no se vea (lo que es útil para decir mentiras, por ejemplo), se puede inferir (por lo que hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando uno dice mentiras).

La "teoría de la mente" es una habilidad indispensable para vivir en sociedad, por eso la mayoría de la gente la posee. Es más, la poseemos en tan alto grado, que nos vamos de largo y tendemos a atribuirle mente e intenciones a todo lo que se mueva, sin importar si es cosa o animal... o mancha móvil en una pantalla de cine. En 1944 Fritz Heider y Mary-Ann Simmel lo demostraron con un bonito experimento. Pusieron a sus voluntarios a ver una película animada de dos triángulos y un círculo que daban vueltas alrededor de un cuadrado y luego les pidieron que describieran lo que pasaba. Todos describieron la escena como si las figuras geométricas tuvieran intenciones: "el círculo está persiguiendo a los triángulos" y cosas por el estilo. De ahí a inventar dioses del viento, de la lluvia, de las plantas sólo hay un paso.

"La información es poder" se dice por ahí, y esto ya era cierto cuando nuestros antepasados itineraban por las llanuras heladas de Europa y Asia en busca de alimento y refugio temporal. Si vives en comunidad, es importante saber qué hacen los demás. Esto da lugar a la conversación social y a los chismes. También es importante enseñarles a los niños un montón de normas sociales y de reacciones adecuadas en situación de peligro, de preferencia, sin ponerlos realmente en peligro. Keith Oatley, profesor de psicología cognitiva aplicada de la Universidad de Toronto, piensa que los cuentos que se transfieren de generación en generación en todas las culturas son una especie de simulador de vuelo para practicar en la mente las habilidades sociales sin meter la pata. Quizá otra forma de ver esta gran base de datos cultural de historias que nos contamos podría ser así: los cuentos son información extra que no viene de fábrica en el cerebro y que hay que "descargar" del ambiente como las aplicaciones que se le ponen a un teléfono celular, metáfora de la cultura que sé que me puede costar cara. (Experimento: ponerlo en Facebook y esperar a que se me lancen a la yugular por comparar la cultura con la App Store).

En resumen: tenemos un cerebro finamente ajustado para reaccionar intensamente a la información expresada en forma narrativa. Lo saben los publicistas, que desde hace años han dejado de ensalsarnos las bondades de los productos para, en su lugar, contarnos historias en las que a veces ni figura el producto. Y los sabemos los divulgadores de la ciencia (algunos por lo menos). Sí, eso le propondré a la autora del artículo sobre aritmética maya: no nos expliques tanto, mejor cuéntanos.

viernes, 15 de marzo de 2013

viernes, 8 de marzo de 2013

Estudios de longevidad y tentaciones irresistibles

Si yo les cuento que mi abuela vivió hasta los 94 años quizá se interesen en saber cómo le hizo: qué comía, qué actividades tenía y demás. Pues bien, mi abuela vivía sola, comía mal y se pasaba la tarde viendo telenovelas. He ahí el secreto.

Si uno busca algún tipo de secreto de la longevidad, mal hará en indagar sobre las costumbres, alimentación y entorno de una sola persona longeva. Siempre es posible que ese individuo sea especial de alguna manera difícil de detectar: quizá es algo genético que le confiere protección contra lo que en general son malos hábitos, como alimentarse mal y estar sentado frente a la televisión todo el día. Seguramente otras personas con vidas parecidas a la de mi abuela no llegan a los 94 años. No: lo mejor para saber el secreto de la longevidad (si acaso hay tal secreto) sería estudiar poblaciones con alta proporción de nonagenarios y centenarios.

Con ayuda de la National Geographic Society y un equipo de investigadores, Dan Buettner ha identificado unas cuantas regiones donde el número de personas longevas excede notablemente la media global (mundialmente 1% de las personas tiene más de 80 años; ¡1%!): Okinawa (Japón), Loma Linda (California), Nicosia (Costa Rica), Cerdeña (Italia) y recientemente la isla de Ikaria, Grecia. Buettner y sus colaboradores han llamado a estas regiones "zonas azules" por el color de la tinta con que identificaron la primera en un mapa (una región de la isla de Cerdeña).

Un equipo de científicos griegos dirigidos por Demosthenes Panagiotakos, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Atenas, publicó recientemente un artículo sobre la población de Ikaria en la revista Cardiology Research and Practice. Panagiotakos y sus colaboradores estudiaron a 1,420 voluntarios de más de 30 años, con 13 % por encima de los 80, por medio de cuestionarios estandarizados para evaluar sus ingresos, dieta, escolaridad, nivel de actividad física, nivel de depresión y factores del entorno de la isla. Algunas características de los más ancianos de la población: ingresos escasos, poca escolaridad, vida en familia, buen nivel de actividad física, dieta mediterránea con algo de vino de la región (con poca carne y muchas verduras, hierbas y aceite de oliva), prácticamente nada de tabaco (aunque casi todos habían fumado alguna vez, lo que tiene extrañados a los investigadores) y siestas todos los días. ¿Cuáles de estas características contribuyen eficazmente a la longevidad? Los autores sugieren que las siestas influyen porque se ha demostrado que reducen el nivel de estrés, pero ¿qué hay de los otros factores? ¿Se puede extraer de aquí un "secreto" de la longevidad más allá de lo que ya sabemos acerca de la dieta mediterránea y la vida familiar? Seamos claros: ¿se atrevería alguien a recomendar bajos ingresos y poca escolaridad para vivir más? La isla tiene fuentes de aguas con un poco de radiactividad. ¿Influye este factor? Digo todo esto para señalar lo cautelosos que hay que ser con estos estudios. Panagiotakos y sus colaboradores no extraen de su estudio ningún "secreto" especial de la longevidad, pero me imagino perfectamente gente con mucha iniciativa empresarial que se ponen a vender agua radiactiva y píldoras con extracto de vino de Ikaria ofreciéndolos como elíxires de la eterna juventud "probados científicamente".

De hecho, Dan Buettner ya fundó una empresa relacionada con su concepto de "zonas azules", por lo que conviene ser cuidadosos: una vez que uno pone una compañía, es fácil caer en la tentación de exagerar el significado de sus investigaciones. Le pasa a cualquiera. Le pasó incluso al doctor Henry Heimlich que inventó la maniobra Heimlich para ayudar a una persona que se está asfixiando a expulsar lo que le obstruye la tráquea: Heimlich (que aún vive) llegó a afirmar que su procedimiento servía también para salvar ahogados y para prevenir y mitigar ataques de asma, lo que se ha desmentido con buenas pruebas. En la página web de Buettner ya veo tests de felicidad y cosas por el estilo que me preocupan bastante.

Si uno busca algún tipo de secreto de la longevidad, mal hará en indagar sobre las costumbres, alimentación y entorno de una sola persona longeva. Siempre es posible que ese individuo sea especial de alguna manera difícil de detectar: quizá es algo genético que le confiere protección contra lo que en general son malos hábitos, como alimentarse mal y estar sentado frente a la televisión todo el día. Seguramente otras personas con vidas parecidas a la de mi abuela no llegan a los 94 años. No: lo mejor para saber el secreto de la longevidad (si acaso hay tal secreto) sería estudiar poblaciones con alta proporción de nonagenarios y centenarios.

Con ayuda de la National Geographic Society y un equipo de investigadores, Dan Buettner ha identificado unas cuantas regiones donde el número de personas longevas excede notablemente la media global (mundialmente 1% de las personas tiene más de 80 años; ¡1%!): Okinawa (Japón), Loma Linda (California), Nicosia (Costa Rica), Cerdeña (Italia) y recientemente la isla de Ikaria, Grecia. Buettner y sus colaboradores han llamado a estas regiones "zonas azules" por el color de la tinta con que identificaron la primera en un mapa (una región de la isla de Cerdeña).

Un equipo de científicos griegos dirigidos por Demosthenes Panagiotakos, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Atenas, publicó recientemente un artículo sobre la población de Ikaria en la revista Cardiology Research and Practice. Panagiotakos y sus colaboradores estudiaron a 1,420 voluntarios de más de 30 años, con 13 % por encima de los 80, por medio de cuestionarios estandarizados para evaluar sus ingresos, dieta, escolaridad, nivel de actividad física, nivel de depresión y factores del entorno de la isla. Algunas características de los más ancianos de la población: ingresos escasos, poca escolaridad, vida en familia, buen nivel de actividad física, dieta mediterránea con algo de vino de la región (con poca carne y muchas verduras, hierbas y aceite de oliva), prácticamente nada de tabaco (aunque casi todos habían fumado alguna vez, lo que tiene extrañados a los investigadores) y siestas todos los días. ¿Cuáles de estas características contribuyen eficazmente a la longevidad? Los autores sugieren que las siestas influyen porque se ha demostrado que reducen el nivel de estrés, pero ¿qué hay de los otros factores? ¿Se puede extraer de aquí un "secreto" de la longevidad más allá de lo que ya sabemos acerca de la dieta mediterránea y la vida familiar? Seamos claros: ¿se atrevería alguien a recomendar bajos ingresos y poca escolaridad para vivir más? La isla tiene fuentes de aguas con un poco de radiactividad. ¿Influye este factor? Digo todo esto para señalar lo cautelosos que hay que ser con estos estudios. Panagiotakos y sus colaboradores no extraen de su estudio ningún "secreto" especial de la longevidad, pero me imagino perfectamente gente con mucha iniciativa empresarial que se ponen a vender agua radiactiva y píldoras con extracto de vino de Ikaria ofreciéndolos como elíxires de la eterna juventud "probados científicamente".

De hecho, Dan Buettner ya fundó una empresa relacionada con su concepto de "zonas azules", por lo que conviene ser cuidadosos: una vez que uno pone una compañía, es fácil caer en la tentación de exagerar el significado de sus investigaciones. Le pasa a cualquiera. Le pasó incluso al doctor Henry Heimlich que inventó la maniobra Heimlich para ayudar a una persona que se está asfixiando a expulsar lo que le obstruye la tráquea: Heimlich (que aún vive) llegó a afirmar que su procedimiento servía también para salvar ahogados y para prevenir y mitigar ataques de asma, lo que se ha desmentido con buenas pruebas. En la página web de Buettner ya veo tests de felicidad y cosas por el estilo que me preocupan bastante.

viernes, 22 de febrero de 2013

Betelgeuse al borde del abismo...o no tanto

Qué bonito sería ver una supernova. Los astrónomos las ven a montones en otras galaxias, usando telescopios, pero la luz de esas estrellas moribundas no alcanza ni de lejos la intensidad suficiente para que las veamos a simple vista. Para eso la estrella tendría que estar en nuestra propia galaxia, o una de sus dos pequeñas galaxias satélites, llamadas Nubes de Magallanes.

Lo malo es que en una galaxia dada las supernovas no se dan en maceta. La más reciente en la nuestra data de 1604, y la anterior de 1054. En 1987 hubo una en la Pequeña Nube de Magallanes que se vio a simple vista en el hemisferio sur y que fue muy útil para afinar nuestros modelos de la muerte explosiva de las estrellas más grandes. Esos modelos sirven para calcular cada cuánto ocurre, en promedio, una explosión de supernova en nuestra galaxia, y la respuesta es que sucede una vez cada 100 años, aproximadamente.

Un promedio, claro, sólo es un promedio: es una medida que caracteriza el comportamiento colectivo de una gran cantidad de objetos semejantes, y en lapsos grandes. No sirve para predecir cuándo debería ocurrir la próxima supernova, lo que significa que, aunque han pasado 400 años desde la última vez que apareció una supernova intragaláctica en nuestros cielos, no tenemos la menor idea de cuándo ocurrirá la siguiente. Se podría pensar que ya toca supernova, pero la probabilidad no funciona así. Lamentablemente. Qué bonito sería ver una supernova.

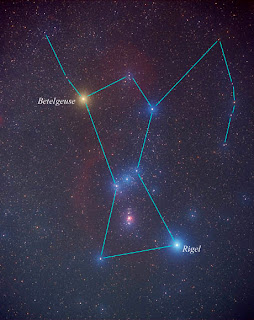

Estrellas al borde del colapso no faltan: son las estrellas más grandes y más rojas del cielo, llamadas gigantes rojas con lamentable falta de imaginación. Ejemplos: Aldebarán, que pueden ustedes ver esta noche muy cerca del punto brillante de Júpiter, muy altos ambos en el cielo; Capela, por la misma región de la bóveda celeste, en la constelación de Auriga; y la famosa Betelgeuse, en la constelación de Orión, también por el rumbo celeste de las otras dos. Desde los años 50 sabemos que estas estrellas, y todas las que se les parecen, están en las últimas etapas de su existencia estelar, y que, al cabo del tiempo (mañana, en un millón de años) estallarán como supernovas. Eso de "borde del colapso", en astronomía, tiene un significado distinto al de la vida cotidiana.

Las estrellas nacen como bolas de hidrógeno y algunos otros elementos y brillan porque, bajo las presiones gigantescas del interior de la estrella, los átomos de hidrógeno están tan apretujados que se fusionan. La fusión del hidrógeno da núcleos de helio y mucha energía en forma de luz y calor: la luz de la estrella. Los núcleos de helio se van acumulando en el centro de la estrella y cuando empieza a escasear el hidrógeno y la estrella se contrae, empiezan a fusionarse para dar otros elementos químicos. Los núcleos de estos elementos, más pesados, se van al fondo... etcétera, etcétera. Al final de su vida, la estrella es una cebolla con capas de fusión de distintos elementos químicos y un centro creciente de núcleos de hierro que se acumulan, se acumulan... Como la fusión del hierro absorbería energía en vez de liberarla, el hierro no es fusionable en el horno estelar. Llega un momento en que el combustible escasea, no hay suficiente calor para sostener las capas superiores de la estrella contra la intensa gravedad que las atrae hacia el centro, la estrella se contrae, la presión aumenta en el centro, el hierro se comprime y si la estrella era suficientemente masiva al principio, los protones del hierro se combinan con electrones para dar neutrones. Este proceso comprime el núcleo de hierro casi instantáneamente a una fracción pequeña de su tamaño original. Sin nada que las sustente, las capas exteriores de la estrella se derrumban hacia el centro y... ¡Bladavabum! En esencia. Me salté detalles, pero no quiero extenderme en esto.

La explosión dura muy poco tiempo, pero la estrella aumenta de brillo hasta hacerse más intensa que todas las estrellas de la galaxia juntas mientras una onda de choque proveniente del colapso del hierro desgarra las capas superiores de la cebolla estelar y produce aún más variedad de elementos químicos. Esto dura unas cuantas semanas. Al final puede quedar una bola de neutrones supercomprimidos girando a gran velocidad rodeada de una nube de gases diversos (una estrella de neutrones, o pulsar), o bien, si la estrella era muy grande, un hoyo negro. El abismo.

Ha corrido el rumor por internet de que Betelgeuse está "a punto" de explotar. Betelgeuse está a 640 años luz de nosotros, una distancia relativamente pequeña (la galaxia de lado a lado mide unos 100,000 años luz). La supernova betelgeusiana será más brillante que la luna llena y se podrá ver en pleno día durante dos o tres semanas, como si hubiera dos soles (aunque uno de ellos muy pequeño visualmente). Será muy bonito cuando ocurra. El rumor surgió al parecer a partir de ciertas observaciones de Betelgeuse que muestran que la estrella se ha reducido en los últimos años. Aunada a la histeria ambiental causada por la tontería del Armageddón maya, esta información dio lugar a historias de terror en que la explosión de Betelgeuse afectaba la vida en la Tierra. Según este rumor, se esperaba la explosión de Betelgeuse en cualquier momento.

Por suerte, aunque Betelgeuse está cerca, no lo está tanto que su explosión pueda afectarnos más allá de ofrecernos el espectáculo de un segundo sol durante unas semanas. Por mala suerte, lo que han dicho algunos astrónomos es que Betelgeuse podría estallar mañana... o cualquier día en el próximo millón de años. Eso es lo que quiere decir "a punto de" para una estrella. Nuestros modelos del colapso gravitacional de las estrellas no nos permiten predecir exactamente el momento de la explosión, sólo la probabilidad de que ocurra, y como pueden ver, la probabilidad de que ocurra "pronto" en el sentido cotidiano es muy baja. Lástima.

(PD: en inglés se ha puesto de moda pronunciar el nombre de esta estrella "Beetlejuice", pero como el nombre es originalmente árabe -y quiere decir "la mano de Jauzá", personaje mitológico-, en español lo más razonable es pronunciarlo tal cual se escribe: beteljeuze.)

Lo malo es que en una galaxia dada las supernovas no se dan en maceta. La más reciente en la nuestra data de 1604, y la anterior de 1054. En 1987 hubo una en la Pequeña Nube de Magallanes que se vio a simple vista en el hemisferio sur y que fue muy útil para afinar nuestros modelos de la muerte explosiva de las estrellas más grandes. Esos modelos sirven para calcular cada cuánto ocurre, en promedio, una explosión de supernova en nuestra galaxia, y la respuesta es que sucede una vez cada 100 años, aproximadamente.

Un promedio, claro, sólo es un promedio: es una medida que caracteriza el comportamiento colectivo de una gran cantidad de objetos semejantes, y en lapsos grandes. No sirve para predecir cuándo debería ocurrir la próxima supernova, lo que significa que, aunque han pasado 400 años desde la última vez que apareció una supernova intragaláctica en nuestros cielos, no tenemos la menor idea de cuándo ocurrirá la siguiente. Se podría pensar que ya toca supernova, pero la probabilidad no funciona así. Lamentablemente. Qué bonito sería ver una supernova.

Estrellas al borde del colapso no faltan: son las estrellas más grandes y más rojas del cielo, llamadas gigantes rojas con lamentable falta de imaginación. Ejemplos: Aldebarán, que pueden ustedes ver esta noche muy cerca del punto brillante de Júpiter, muy altos ambos en el cielo; Capela, por la misma región de la bóveda celeste, en la constelación de Auriga; y la famosa Betelgeuse, en la constelación de Orión, también por el rumbo celeste de las otras dos. Desde los años 50 sabemos que estas estrellas, y todas las que se les parecen, están en las últimas etapas de su existencia estelar, y que, al cabo del tiempo (mañana, en un millón de años) estallarán como supernovas. Eso de "borde del colapso", en astronomía, tiene un significado distinto al de la vida cotidiana.

Las estrellas nacen como bolas de hidrógeno y algunos otros elementos y brillan porque, bajo las presiones gigantescas del interior de la estrella, los átomos de hidrógeno están tan apretujados que se fusionan. La fusión del hidrógeno da núcleos de helio y mucha energía en forma de luz y calor: la luz de la estrella. Los núcleos de helio se van acumulando en el centro de la estrella y cuando empieza a escasear el hidrógeno y la estrella se contrae, empiezan a fusionarse para dar otros elementos químicos. Los núcleos de estos elementos, más pesados, se van al fondo... etcétera, etcétera. Al final de su vida, la estrella es una cebolla con capas de fusión de distintos elementos químicos y un centro creciente de núcleos de hierro que se acumulan, se acumulan... Como la fusión del hierro absorbería energía en vez de liberarla, el hierro no es fusionable en el horno estelar. Llega un momento en que el combustible escasea, no hay suficiente calor para sostener las capas superiores de la estrella contra la intensa gravedad que las atrae hacia el centro, la estrella se contrae, la presión aumenta en el centro, el hierro se comprime y si la estrella era suficientemente masiva al principio, los protones del hierro se combinan con electrones para dar neutrones. Este proceso comprime el núcleo de hierro casi instantáneamente a una fracción pequeña de su tamaño original. Sin nada que las sustente, las capas exteriores de la estrella se derrumban hacia el centro y... ¡Bladavabum! En esencia. Me salté detalles, pero no quiero extenderme en esto.

La explosión dura muy poco tiempo, pero la estrella aumenta de brillo hasta hacerse más intensa que todas las estrellas de la galaxia juntas mientras una onda de choque proveniente del colapso del hierro desgarra las capas superiores de la cebolla estelar y produce aún más variedad de elementos químicos. Esto dura unas cuantas semanas. Al final puede quedar una bola de neutrones supercomprimidos girando a gran velocidad rodeada de una nube de gases diversos (una estrella de neutrones, o pulsar), o bien, si la estrella era muy grande, un hoyo negro. El abismo.

Ha corrido el rumor por internet de que Betelgeuse está "a punto" de explotar. Betelgeuse está a 640 años luz de nosotros, una distancia relativamente pequeña (la galaxia de lado a lado mide unos 100,000 años luz). La supernova betelgeusiana será más brillante que la luna llena y se podrá ver en pleno día durante dos o tres semanas, como si hubiera dos soles (aunque uno de ellos muy pequeño visualmente). Será muy bonito cuando ocurra. El rumor surgió al parecer a partir de ciertas observaciones de Betelgeuse que muestran que la estrella se ha reducido en los últimos años. Aunada a la histeria ambiental causada por la tontería del Armageddón maya, esta información dio lugar a historias de terror en que la explosión de Betelgeuse afectaba la vida en la Tierra. Según este rumor, se esperaba la explosión de Betelgeuse en cualquier momento.

Por suerte, aunque Betelgeuse está cerca, no lo está tanto que su explosión pueda afectarnos más allá de ofrecernos el espectáculo de un segundo sol durante unas semanas. Por mala suerte, lo que han dicho algunos astrónomos es que Betelgeuse podría estallar mañana... o cualquier día en el próximo millón de años. Eso es lo que quiere decir "a punto de" para una estrella. Nuestros modelos del colapso gravitacional de las estrellas no nos permiten predecir exactamente el momento de la explosión, sólo la probabilidad de que ocurra, y como pueden ver, la probabilidad de que ocurra "pronto" en el sentido cotidiano es muy baja. Lástima.

viernes, 15 de febrero de 2013

¡Ay, firmamento, no te azotes!

Los coches en Rusia llevan cámaras de video para precaverse de policías de tránsito corruptos, gracias a lo cual podemos ver hoy estos videos de un objeto que impactó en la atmósfera a las 9:26 de la mañana en la región de Chelyabinsk, en los montes Urales (primeras horas de la madrugada en México). El bólido surcó el cielo matinal con una estela de fuego y vapor, aumentando de brillo conforme se calentaba por el violento encuentro con la atmósfera. A su paso fue iluminando la tierra como un supersónico amanecer. Luego se desintegró a varios kilómetros de altura. A lo largo de su trayectoria la onda de choque que produjo en el aire hizo estallar puertas y ventanas. Se reportan heridos por los vidrios rotos, pero ningún muerto.

A partir de los videos y el daño provocado se estima que debe de haber sido una roca de varios metros de diámetro que ingresó en la atmósfera a unos 50,000 kilómetros por hora y se desintegró a entre 30 y 50 kilómetros de altura. El estallido que se oye en algunos videos es una onda de choque como las que se producen siempre que un objeto surca el aire más rápido que el sonido; no es la explosión del propio objeto.

La Tierra va continuamente recogiendo material del espacio en forma de piedras, piedritas y piedrotas. Las estrellas fugaces que se ven cualquier noche son trozos pequeños de roca o hielo (fragmentos de asteroides y cometas) de unos cuantos milímetros de diámetro, o incluso centímetros. Cuando el objeto es más grande deja estelas más largas y brillantes. (Hace unos 20 años vi un bólido al atardecer durante varios segundos. Debe de haber sido un objeto de unos cuantos metros de diámetro.) A partir de unos cuantos metros de diámetro el bólido puede incluso llegar a tierra. En ese caso (y sólo en ése) se le llama meteorito.

El acontecimiento es poco común, pero no es inusitado. Las probabilidades de impacto por fragmento de roca espacial van desde muy altas para objetos muy pequeños (una noche cualquiera uno puede ver varias estrellas fugaces) hasta muy bajas para objetos muy grandes (una vez en muchos millones de años para los objetos de varias decenas de kilómetros de diámetro). El bólido de esta mañana quizá haya sido del tipo que se ve una vez cada 10 años, como se explica en el siguiente video:

El impacto de bólido ruso viene como anillo al dedo para explicar este asunto, porque ocurrió apenas unas horas antes del máximo acercamiento a la Tierra de otro objeto: el asteroide 2012 DA14. Aclaremos que estos acontecimientos no están relacionados. La dirección en la que entró el objeto de Rusia no tiene nada que ver con la dirección por la que se está acercando el asteroide. Es pura coincidencia, pero qué coincidencia tan espectacular.

El 2012 DA14 fue descubierto hace un año, cuando pasó a algo más de dos millones de kilómetros de nuestro planeta. En esa ocasión los astrónomos le siguieron la pista mientras pudieron para calcular su órbita. Luego el objeto, como es normal, se perdió (me imagino que esto se debe a que es muy pequeño y se pierde de vista en la distancia). En enero lo recuperó el Observatorio de Las Campanas, en Chile. Las observaciones sugieren que es una roca de unos 50 metros de diámetro. Su órbita ya está perfectamente calculada. Hoy a las 13:24 alcanzará su máximo acercamiento a la Tierra: poco menos de 30,000 kilómetros sobre Indonesia. La Tierra tiene una diámetro de 12,800 kilómetros, de modo que el objeto pasará a más de dos diámetros terrestres: demasiado lejos para ver a simple vista un objeto tan pequeño, pero suficientemente cerca para preocupar a los operadores de satélites geoestacionarios, aparatos que orbitan a 36,000 kilómetros de altitud (los cálculos indican que el asteroide no pasará a menos de 1,950 kilómetros de ningún satélite). Los satélites que no son geoestacionarios orbitan a unos 600 kilómetros de altura, de modo que no tienen de qué preocuparse. Nosotros tampoco: pese a que, en la escala espacial, el encuentro es un roce, el objeto no tiene probabilidades de impactar la Tierra ni esta vez, ni en los próximos decenios.

Desde hace un par de decenios existe un programa internacional encargado de localizar todos los objetos espaciales cuyas trayectorias cruzan la órbita de la Tierra. Hay telescopios automatizados que barren el firmamento en busca de puntitos de luz que se desplacen muy rápido respecto al trasfondo de estrellas. Eso indica que son objetos relativamente cercanos. Cuando se detecta uno de estos objetos, se da aviso al Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, donde se lleva registro de estos objetos por si alguno pudiera representar un peligro para el planeta. Desde los años 90, cuando se disipó toda duda de que los impactos podían ser muy peligrosos (pregúntenles a los dinosaurios), se han desarrollado dos formas de cuantificar el riesgo de impacto: una es la "escala de Palermo", que es una forma de evaluar el peligro en la que se combina la probabilidad de impacto con el tamaño del objeto; la otra es la "escala de Turín", una forma más sencilla de ponerle números al asunto. En ambas escalas el asteroide que pasará a saludarnos hoy tiene el grado más bajo.

La visita de 2012 DA14 es una excelente oportunidad para estudiar de cerca un asteroide. La NASA tiene planeado hacer observaciones del 16 al 20 de febrero por medio de las antenas de la estación de Goldstone, en California. Estas antenas forman parte de la Red de Percepción Remota, que se usa para comunicarse con las sondas espaciales que tiene la NASA desperdigadas por el Sistema Solar, pero también se pueden usar como radares y radiotelescopios. Las observaciones en modo radar servirán para hacer un mapa del objeto. La agencia espacial estadounidense transmitirá en vivo comentarios sobre la aproximación del asteroide a partir de las 13:00 horas de hoy por Nasa TV. La NASA irá mostrando imágenes conforme se reciban (de observatorios australianos y asiáticos, que estarán bien ubicados para fotografiar el asteroide).

Terminada esta parte del blog, me fui a dar una vuelta por las noticias nacionales acerca del bólido ruso y encontré muchos errores (¡oh, sorpresa!). Quizá lo más importante sea aclarar que las ventanas rotas y otros daños no se debieron a fragmentos del meteorito, sino simplemente a las ondas de choque que se producen cuando un objeto se desplaza por el aire más rápido que el sonido. La onda de choque viene después del paso del bólido, el tiempo que tarda el sonido en llegar. Otro asunto importante: los periódicos hablan de pánico y de miles de heridos, pero en los videos no se oye ni una sola manifestación de pánico. Incluso se oyen risas. Los heridos ni son miles ni están tan heridos. Pero las noticias son las noticias, y si no hay mutilaciones, muertes y terror, ¿qué chiste tiene?

viernes, 25 de enero de 2013

Nueva tecnología vieja

Tengo una caja con varios diskettes de cinco pulgadas, o floppy disks. Contienen archivos de música que compuse con el programa Cakewalk, mi tesis de licenciatura, mi novela dadaísta El caos de las marmitas y la plantilla de una fuente tipográfica que me permitía poner mis archivos de texto en marmita antiguo, alfabeto que inventé en los años 80 durante una clase aburrida (y que todavía uso para escribir notas y mensajes secretos). Para todo fin práctico, estos diskettes son ilegibles. La última computadora con lector de floppies de cinco pulgadas que tuve se fue a la basura hace más de 15 años. El soporte de datos al que le confié esa información ya es obsoleto.

Ninguna de estas creaciones es una gran pérdida para la humanidad, pero para mí sí. Lo que es peor, mi caso ilustra uno más general y más grave: los soportes de la información digital --aún la que está almacenada en las nubes-- se hacen obsoletos demasiado rápido.

En casa tengo un segundo problema de almacenamiento de información: hace tiempo que mi biblioteca rebasó la capacidad de todos los libreros que hay en la casa. De momento el problema tiene remedio: necesito más libreros (observación al margen: ¡en la Ciudad de México no hay dónde comprarse un librero espacioso! Las mueblerías tienen estantes de dos o tres repisitas pinchurrientas e inútiles, como para los libros de Peña Nieto), pero, ¿qué ocurrirá cuando se me acaben las paredes para instalar repisas? Lo mismo está sucediendo en el mundo con el ritmo al que prolifera la información digital: los archivos acabarán por ocupar todo el espacio habitable. Necesitamos urgentemente un método de almacenamiento confiable, compacto y duradero.

Resulta que la naturaleza ya resolvió ese problema hace 3,500 millones de años. El soporte de información que usa la madre naturaleza para guardar sus bibliotecas se llama ADN y tiene un excelente historial de confiabilidad, compactación y durabilidad: hoy podemos leer el ADN de organismos que murieron hace 100 millones de años, y la información que contiene nuestro cuerpo (con lista de ingredientes, manera de fabricarlo, ensamblarlo y operarlo) cabe holgadamente en el núcleo de cada una de nuestras células.

Nick Goldman, del Instituto Europeo de Bioinformática, Reino Unido, y su equipo publicaron ayer en Nature un artículo en el que reportan que codificaron y guardaron los sonetos de Shakespeare y otros archivos en moléculas sintéticas de ADN. La idea no es nueva --la teoría y algunos experimentos existen por lo menos desde los años 90--, pero casi nunca se había conseguido guardar más de unos cuantos bits, y cuando sí, se almacenaban con alta probabildad de errores. El equipo de Goldman es el primero que guarda archivos MP3, PDF y otros formatos y los recupera luego de transportar su el ADN de un continente a otro. El método aún es muy caro (12,400 dólares por megabyte al almacenar y 220 dólares por megabyte al leer), pero los investigadores calculan que, al ritmo al que avanza esta tecnología, podría volverse costeable en unos diez años, por lo menos para cantidades de información gigantescas, como archivos nacionales y los 90 petabytes (90 millones de gigabytes) de datos que ha acumulado el CERN (Organización Europea de Investigaciones Nucleares). Según Goldman y sus colaboradores, la información del CERN se podría guardar en 40 gramos de ADN. Hoy reside en 100 cintas magnéticas de buen tamaño. Con el tiempo, esta forma de almacenamiento de información acabaría por llegar a los hogares.

Y como las técnicas para leer ADN se seguirán usando por ser útiles para la investigación y la medicina, el formato no se hará obsoleto.

El ADN de un mamut conservado por casualidad durante 60,000 años en condiciones azarosas se puede leer hoy sin mucha dificultad. Goldman y su equipo esperan que el ADN bien preparado y conservado ("consérvese en un lugar fresco y seco") se conserve en mejores condiciones.

Los métodos anteriores consistían en traducir los 1 y 0 del lenguaje digital de las computadoras al alfabeto del ADN, consistente en cuatro símbolos, "letras", o bases nitrogenadas (la adenina y la citosina representan el cero, la guanina y la timina el uno). Esto producía secuencias de letras repetidas que, debido al método de almacenamiento y lectura, aumentaba la probabilidad de errores en ambos procesos. Goldman y sus colaboradores evitan la repetición problemática usando para cada nuevo dígito sólo tres letras genéticas: las que sean diferentes de la inmediata anterior. Con este sistema obtuvieron una exactitud de 100 % en la reproducción de los datos.

Los otros archivos eran el artículo original del descubrimiento de la estructura del ADN de Watson y Crick (1953), una foto jpg del Instituto Europeo de Bioinformática y unos segundos del famoso discurso de Martin Luther King ("I have a dream"). En el futuro (más o menos lejano) podríamos tener todas nuestras fotos familiares, archivos administrativos, bibliotecas, colección de películas y programas almacenados en ADN. No sé cómo será el soporte real que utilizaremos, pero me imagino un frasco con una solución de ADN con una etiqueta que dice "fotos familiares". Para verlas, uno toma un gotero, extrae una gota, la deposita en un aparato especial que la lee y empiezan a aparecer las fotos en una pantalla. Esto sería relativamente poco práctico, porque el líquido podría derramarse ("¡Las fotos! Trae el trapeador para recogerlas"). Supongo que será de otra manera.

La investigación de Goldman y otros bioinformáticos sigue la tendencia de copiarle soluciones a la naturaleza, particularmente a los seres vivos. Después de todo, nos llevan 3,500 millones de años de ventaja.

Ninguna de estas creaciones es una gran pérdida para la humanidad, pero para mí sí. Lo que es peor, mi caso ilustra uno más general y más grave: los soportes de la información digital --aún la que está almacenada en las nubes-- se hacen obsoletos demasiado rápido.

En casa tengo un segundo problema de almacenamiento de información: hace tiempo que mi biblioteca rebasó la capacidad de todos los libreros que hay en la casa. De momento el problema tiene remedio: necesito más libreros (observación al margen: ¡en la Ciudad de México no hay dónde comprarse un librero espacioso! Las mueblerías tienen estantes de dos o tres repisitas pinchurrientas e inútiles, como para los libros de Peña Nieto), pero, ¿qué ocurrirá cuando se me acaben las paredes para instalar repisas? Lo mismo está sucediendo en el mundo con el ritmo al que prolifera la información digital: los archivos acabarán por ocupar todo el espacio habitable. Necesitamos urgentemente un método de almacenamiento confiable, compacto y duradero.

Resulta que la naturaleza ya resolvió ese problema hace 3,500 millones de años. El soporte de información que usa la madre naturaleza para guardar sus bibliotecas se llama ADN y tiene un excelente historial de confiabilidad, compactación y durabilidad: hoy podemos leer el ADN de organismos que murieron hace 100 millones de años, y la información que contiene nuestro cuerpo (con lista de ingredientes, manera de fabricarlo, ensamblarlo y operarlo) cabe holgadamente en el núcleo de cada una de nuestras células.

Nick Goldman, del Instituto Europeo de Bioinformática, Reino Unido, y su equipo publicaron ayer en Nature un artículo en el que reportan que codificaron y guardaron los sonetos de Shakespeare y otros archivos en moléculas sintéticas de ADN. La idea no es nueva --la teoría y algunos experimentos existen por lo menos desde los años 90--, pero casi nunca se había conseguido guardar más de unos cuantos bits, y cuando sí, se almacenaban con alta probabildad de errores. El equipo de Goldman es el primero que guarda archivos MP3, PDF y otros formatos y los recupera luego de transportar su el ADN de un continente a otro. El método aún es muy caro (12,400 dólares por megabyte al almacenar y 220 dólares por megabyte al leer), pero los investigadores calculan que, al ritmo al que avanza esta tecnología, podría volverse costeable en unos diez años, por lo menos para cantidades de información gigantescas, como archivos nacionales y los 90 petabytes (90 millones de gigabytes) de datos que ha acumulado el CERN (Organización Europea de Investigaciones Nucleares). Según Goldman y sus colaboradores, la información del CERN se podría guardar en 40 gramos de ADN. Hoy reside en 100 cintas magnéticas de buen tamaño. Con el tiempo, esta forma de almacenamiento de información acabaría por llegar a los hogares.

Y como las técnicas para leer ADN se seguirán usando por ser útiles para la investigación y la medicina, el formato no se hará obsoleto.

El ADN de un mamut conservado por casualidad durante 60,000 años en condiciones azarosas se puede leer hoy sin mucha dificultad. Goldman y su equipo esperan que el ADN bien preparado y conservado ("consérvese en un lugar fresco y seco") se conserve en mejores condiciones.

Los métodos anteriores consistían en traducir los 1 y 0 del lenguaje digital de las computadoras al alfabeto del ADN, consistente en cuatro símbolos, "letras", o bases nitrogenadas (la adenina y la citosina representan el cero, la guanina y la timina el uno). Esto producía secuencias de letras repetidas que, debido al método de almacenamiento y lectura, aumentaba la probabilidad de errores en ambos procesos. Goldman y sus colaboradores evitan la repetición problemática usando para cada nuevo dígito sólo tres letras genéticas: las que sean diferentes de la inmediata anterior. Con este sistema obtuvieron una exactitud de 100 % en la reproducción de los datos.

Los otros archivos eran el artículo original del descubrimiento de la estructura del ADN de Watson y Crick (1953), una foto jpg del Instituto Europeo de Bioinformática y unos segundos del famoso discurso de Martin Luther King ("I have a dream"). En el futuro (más o menos lejano) podríamos tener todas nuestras fotos familiares, archivos administrativos, bibliotecas, colección de películas y programas almacenados en ADN. No sé cómo será el soporte real que utilizaremos, pero me imagino un frasco con una solución de ADN con una etiqueta que dice "fotos familiares". Para verlas, uno toma un gotero, extrae una gota, la deposita en un aparato especial que la lee y empiezan a aparecer las fotos en una pantalla. Esto sería relativamente poco práctico, porque el líquido podría derramarse ("¡Las fotos! Trae el trapeador para recogerlas"). Supongo que será de otra manera.

La investigación de Goldman y otros bioinformáticos sigue la tendencia de copiarle soluciones a la naturaleza, particularmente a los seres vivos. Después de todo, nos llevan 3,500 millones de años de ventaja.

viernes, 11 de enero de 2013

Matusalén estelar

Ayer en una reunión de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos un equipo de la Universidad de Pensilvania anunció el récord galáctico de antigüedad estelar. La medalla se la lleva una estrella de nuestra colonia: está a sólo 186 años luz de distancia (nuestra galaxia, que vendría a ser como nuestra ciudad estelar, tiene 100, 000 años luz de diámetro). Se llama HD 140283 por su número en el catálogo Henry Draper, pero para simplificar podemos llamarla Matusalén.

Estando tan cerca, Matusalén es una estrella conocida y estudiada desde hace más de 100 años, pero nunca se había calculado su antigüedad. Un buen indicador de la antigüedad de una estrella es su composición química, la cual podemos conocer analizando su luz. En el Big Bang sólo se formaron los dos elementos de átomos más ligeros, hidrógeno y helio (y posiblemente trazas de elementos pesados). La única manera de fabricar elementos más pesados a partir de estos es el proceso de fusión nuclear del interior de las estrellas, de modo que las primeras estrellas sólo contenían hidrógeno y helio. Muchas de éstas hicieron explosión y nutrieron al universo de elementos químicos más pesados. Matusalén contiene muy pocos elementos pesados, por lo que no es una estrella de la primerísima generación, pero sí debe ser muy antigua.

Howard Bond y su equipo empezaron por mejorar la medida de la distancia a Matusalén. Con las estrellas cercanas la distancia se puede determinar por el antiquísimo método de triangulación que usan los agrimensores para determinar desde lejos la altura de una montaña o los artilleros para calcular la distancia al blanco enemigo. Bond y sus colaboradores usaron 11 grupos de observaciones hechas con el Telescopio Espacial Hubble entre 2003 y 2011.

Con la distancia precisa en mano, los investigadores midieron el brillo de la estrella. Una fuente de luz se ve más tenue conforme más lejana está. Sabemos exactamente cómo se atenúa la luz con la distancia, de modo que, si sabemos la distancia, podemos determinar el brillo intrínseco de la fuente a partir del tenue resplandor que nos llega, es decir, de su brillo aparente. La luminosidad intrínseca sirve para determinar la antigüedad. Resultado: 13, 900 millones de años, más o menos 700 millones de años.

Desde fines de los años 90 sabemos que el universo tiene 13, 700 millones de años de antigüedad. Con el margen de error en la edad de Matusalén no hay conflicto. Lo que sí está claro es que HD 140283 se formó en un lapso de pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Los astrónomos conocen varias estrellas vecinas de antigüedades comparables, pero el caso de nuestro Matusalén tiene la distinción de ser el más preciso.

La primero generación de estrellas se formó cuando lo permitieron las condiciones del universo recién nacido. Se calcula que esto ocurrió unos 100 o 200 millones de años después del Big Bang. Por lo tanto, debe de haber pasado relativamente poco tiempo entre la primera generación y la generación de Matusalén, lo que ha sorprendido a los primeros astrónomos que han comentado esta noticia. Las estrellas de la primera generación fueron masivas, turbulentas y breves: hace mucho que terminaron sus días como supernovas, es decir, explosiones de estrellas que siembran su entorno de gases ricos en elementos más pesados que el hidrógeno. Se esperaba que esos gases, por estar muy calientes y agitados, no fueran propicios para formar nuevas estrellas antes de transcurrir un tiempo suficiente para que se enfriaran. Al parecer, ese tiempo fue mucho más breve: un buen misterio nuevo por resolver.

Estando tan cerca, Matusalén es una estrella conocida y estudiada desde hace más de 100 años, pero nunca se había calculado su antigüedad. Un buen indicador de la antigüedad de una estrella es su composición química, la cual podemos conocer analizando su luz. En el Big Bang sólo se formaron los dos elementos de átomos más ligeros, hidrógeno y helio (y posiblemente trazas de elementos pesados). La única manera de fabricar elementos más pesados a partir de estos es el proceso de fusión nuclear del interior de las estrellas, de modo que las primeras estrellas sólo contenían hidrógeno y helio. Muchas de éstas hicieron explosión y nutrieron al universo de elementos químicos más pesados. Matusalén contiene muy pocos elementos pesados, por lo que no es una estrella de la primerísima generación, pero sí debe ser muy antigua.

Howard Bond y su equipo empezaron por mejorar la medida de la distancia a Matusalén. Con las estrellas cercanas la distancia se puede determinar por el antiquísimo método de triangulación que usan los agrimensores para determinar desde lejos la altura de una montaña o los artilleros para calcular la distancia al blanco enemigo. Bond y sus colaboradores usaron 11 grupos de observaciones hechas con el Telescopio Espacial Hubble entre 2003 y 2011.

Con la distancia precisa en mano, los investigadores midieron el brillo de la estrella. Una fuente de luz se ve más tenue conforme más lejana está. Sabemos exactamente cómo se atenúa la luz con la distancia, de modo que, si sabemos la distancia, podemos determinar el brillo intrínseco de la fuente a partir del tenue resplandor que nos llega, es decir, de su brillo aparente. La luminosidad intrínseca sirve para determinar la antigüedad. Resultado: 13, 900 millones de años, más o menos 700 millones de años.

Desde fines de los años 90 sabemos que el universo tiene 13, 700 millones de años de antigüedad. Con el margen de error en la edad de Matusalén no hay conflicto. Lo que sí está claro es que HD 140283 se formó en un lapso de pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Los astrónomos conocen varias estrellas vecinas de antigüedades comparables, pero el caso de nuestro Matusalén tiene la distinción de ser el más preciso.

La primero generación de estrellas se formó cuando lo permitieron las condiciones del universo recién nacido. Se calcula que esto ocurrió unos 100 o 200 millones de años después del Big Bang. Por lo tanto, debe de haber pasado relativamente poco tiempo entre la primera generación y la generación de Matusalén, lo que ha sorprendido a los primeros astrónomos que han comentado esta noticia. Las estrellas de la primera generación fueron masivas, turbulentas y breves: hace mucho que terminaron sus días como supernovas, es decir, explosiones de estrellas que siembran su entorno de gases ricos en elementos más pesados que el hidrógeno. Se esperaba que esos gases, por estar muy calientes y agitados, no fueran propicios para formar nuevas estrellas antes de transcurrir un tiempo suficiente para que se enfriaran. Al parecer, ese tiempo fue mucho más breve: un buen misterio nuevo por resolver.

viernes, 4 de enero de 2013

Suscribirse a:

Entradas (Atom)